ダイナミック・マイク用プリアンプの製作例の本文

本文の図8の可変抵抗RV1,RV2の端子番号に誤りがありました。直ちに訂正いたしました。皆様にはご迷惑をおかけし誠にもうしわけありませんでした。再発のないように努めます。ご指摘下さった皆様、本当にありがとうございます。

荻窪のおっちゃん 2024年11月11日

本文の部品表の「標準オーディオ・ジャック」の品番とリンク先に誤りがありました(☓MJ-185LP ○MJ-185)。直ちに訂正いたしました。皆様にはご迷惑をおかけし誠にもうしわけありませんでした。再発のないように努めます。ご指摘下さった皆様、本当にありがとうございます。

なお、誤りのまま製作しても作動します。ただ、ケースを自動的にシールドできなくなるのでノイズ対策の点で不利です。

何らかの方法でGNDとケースを電気的に接続してください。

荻窪のおっちゃん 2025年02月24日

「ダイナミックレンジが狭くて音が割れる」問題で先代の「ダイナミック・マイク用プリアンプ」の掲載を中断していたのですが原因がわかり対処できるようになったので掲載を再開します。

先代の製作例はpdf形式で提供していたのですが、今回はhtml形式で提供します。

「先代のダイナミック・マイク用プリアンプ」を調べてみたところ原因はダイナミックレンジの狭さでなく、ボーカルの予期せぬ大声に対応できないことでした(実は、「先代ダイナミック・マイク用プリアンプ」は、かなり絞り気味で音量をセッティングすれば問題なく使えたりします。)。

そこで、音量の許容上限を小さめに設定し、上限を超えたときに知らせてくれるインジケータを設けて問題を解決しました。「な〜んだ、それだけ?!」と言われそうですね。そう、それだけなのです。それで問題は解決してしまうのです。

では、改良した「ダイナミック。マイク用プリアンプ」の製作例の説明を始めます。

- マイクの種類 大雑把ですがマイクは2種類に分けられます。「ダイナミック・マイク」と「コンデンサ・マイク」です。

- ダイナミック・マイク用プリアンプを作った動機 スタジオではボーカルの音を分岐させたくなることがあります(一方は録音機、他方はモニターに)。 しかし「ダイナミック・マイク」は、ケーブルが XLR仕様なので簡単に分けられないですし、振幅が小さいのでそのままラインに送れません。 そこで、信号をライン・レベルまで増幅して分岐可能なダイナミック・マイク用プリアンプを作成することにしました。

- XLR のノイズ・キャンセルの仕組み XLRはダイナミック・マイクなどで用いられているケーブルやその端子の形態のことです。 ケーブルで発生するノイズをキャンセル(消去)する機能を持っています。

- 正相信号から逆相信号を引く回路 ある信号から他の信号を引き算する回路形態は色々ありますが、本作では「インスツルメンテーション・アンプ」を使います。 詳細は第三章「回路図」の「インスツルメンテーション・アンプの回路」にあります。

- インジケータ 信号の大きさが許容上限を超えたとき視覚的にチェックできるようにするのが「インジケータ」です。図7が回路図から抜き出した本作のインジケータです(電源は一部省略しています。)。本作のインジケータは、「比較器(コンパレータ)」と「発光部」から構成されます。「NJM2903D」で示されるのが比較器で、発光ダイオードLEDで示されるのが発光部です。

- 比較器 比較器IC「NJM2903D」には2つの比較器U2A,U2Bが入っていますが、本作では一つで十分なのでU2Aは使用しません。

- 発光部 発光部LEDは比較器U2Bの出力端子7の電圧によって光ったり消えたりします。

- ダイナミック・マイク用プリアンプの回路図 下の図8が「ダイナミック・マイク用プリアンプ」の回路図です。

- 入力部のXLRジャック(J1) 入力部のXLRジャック(J1)はメスです。私は入手性の良さからMPJ-8004-3Pを使用することにしました。 XLRを使う工作では、ケースに直径22mmの孔をあけなければなりません。 この孔あけが、本作で最も難しいところでここが無理そうならば、初めからチャレンジしない方が良いでしょう。このXLRジャックは1〜3端子以外にG端子が付いています(付いていないXLRジャックも販売されているようです。)。 このG端子はグラウンドに落とした方が良いという人と、落とさない方が良いという人がおり、いずれが正しいか私は判断しかねています。私は落としませんでしたが、皆様はご自身で判断して製作して下さいませ。図8の回路図中のXLRジャックの端子番号1-3については、実物表面に番号が記載されているのでそちらと対応させて下さい。

- オペアンプ(U1A〜U1D) オペアンプ(U1A〜U1D)はNJM074Dを選択しました。 NJM074Dは、J-FETオペアンプが4つ入ったICです。既に生産が終了してしまっているようですが、在庫品がまだ出回っているようです。もしも手に入らないときは同等品TL074L-D14-Tを使って下さい。

- DCジャック(J4) DCジャック(J4)は、BOSSやZOOMの9VのACアダプタが接続できるように軸径が2.1mmのMJ-40を選びました。 エフェクター用のDCジャックは軸をマイナスにするので注意して下さい。 図8の回路図中のDCジャックの端子番号1-3と実物の端子番号の対応関係は図10を見て下さい(MJ-40のデータシートの端子番号とは異なるので注意して下さい。)。

- 出力用のジャック(J2,J3) 出力用のジャック(J2,J3)は6.3mmモノラル・ジャックです。 図8の回路図中のジャックの端子番号と実物の端子番号T,Sの対応関係は図11を見て下さい

- LED(D1,D3)とダイオード(D2) LED(D1)は過入力時のインジケータとして、LED(D3)はスイッチが入っていることを知らせるためにあります。ダイオード(D2)は電源の極性を間違えたときに電流を遮断します。 LED(D1,D3)は1mA程度の電流でも発光可能なものを選びます。 LED(D1,D3)やダイオード(D2)のアノードとカソードの端子特定は下の図12〜14を参照して下さい。

- 可変抵抗(RV1,RV2) 可変抵抗(RV1,RV2)はインスツルメンテーション・アンプの増幅率調整用のものです。RV2が50kΩでメインの調整用、RV1が5kΩでサブの調整用です。 抵抗値を小さくするほど増幅率が大きくなります。そして 増幅率が大きいほど(つまり抵抗値が小さいほど)増幅率は可変抵抗の変化量に敏感で小さいほど鈍感になります。 サブのRV1は増幅率が大きいときの調整用で、 メインのRV2の増幅率を大きくしたとき、つまり抵抗値をゼロに近づけたとき、少し変化させただけでも強烈に増幅率に影響を与えますが、 メインのRV2の増幅率が程々のとき、つまり抵抗値が20kΩ以上のときは、ほとんど増幅率に影響を与えません。 図8の回路図中の可変抵抗の端子番号1-3と実物の端子番号の対応関係は図15を見て下さい。

- スイッチ(SW1) 電源オン・オフのためのスイッチです。たまたま手元に3Pトグル・スイッチしかなかったので3Pタイプを使っています。 図8の回路図中のスイッチSW1の端子2は実物の真ん中の端子です。

- 比較器(U2A,U2B) 図8の回路図中の比較器の端子番号1-8と実物の端子番号の対応関係は図16を見て下さい。端子番号8がプラス電源(図8のタグV)、端子番号4がマイナス電源(図8のタグGND)です。先述しましたが、U2Aは使わないものの誤作動してノイズを発生しないように入力用のプラス端子3とマイナス端子2にはそれぞれプラス電源の電圧Vとマイナス電源の電圧GNDをかけています。

- 部品表

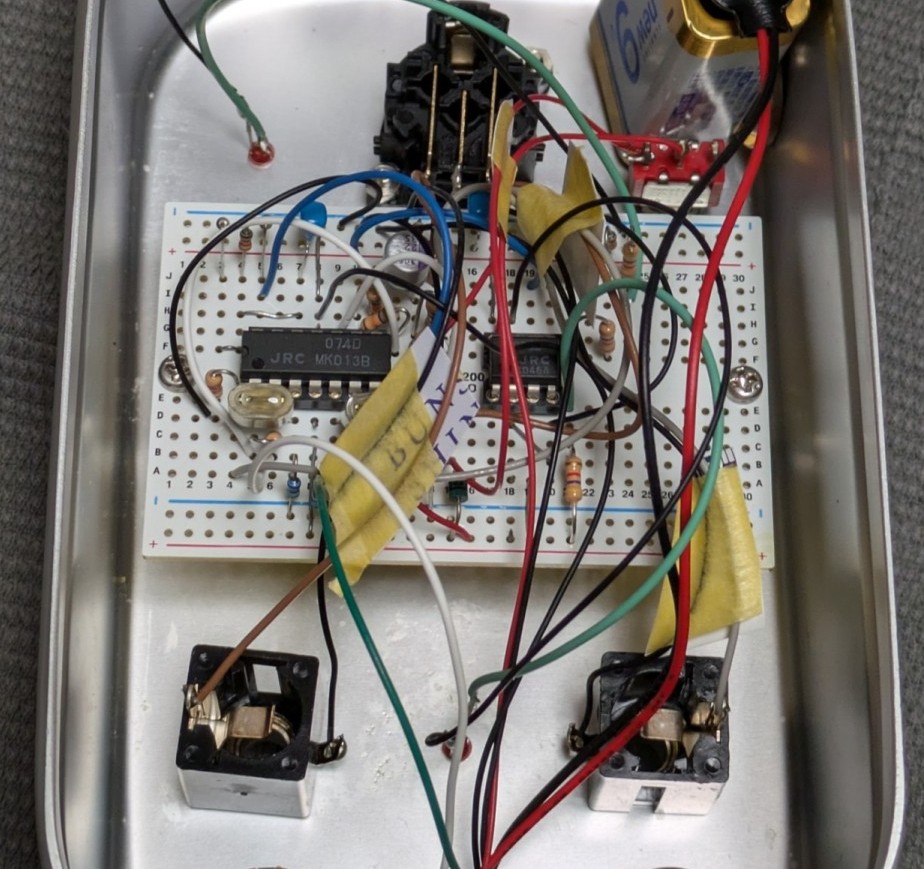

- 組み立て 図8の回路図をもとに基板に回路を組んでケースに組み込めば完成です。ケースにXLRジャック用の22mmの孔をあける作業で失敗する確率が高いです。気をつけて下さい。また、ケースのシールドも忘れないで下さい。

- 使い方 電源用のスイッチをオンにするとD3のLEDが光ります。ケーブルをつないで、マイクに声を入力しながらRV1及びRV2の調整をします。声が最大のときにD1のLEDが光らないように調整します。RV2がメインでRV1がサブです。増幅率が小さいときサブRV1はほとんど効きませんが、増幅率が大きくなると強烈に効いてきます。増幅率の最大値(RV1もRV2も0Ω状態)は理論上∞です。かなり大きな音になるので注意して下さい。

「ダイナミック・マイク」は、磁石とコイルからなる簡単な構造で、電源はいりません。音楽スタジオやライブ・ハウスなどで見かけるのは大概「ダイナミック・マイク」です。

「コンデンサ・マイク」はキャパシタを使った繊細な構造で、電源が必要です。アコースティック・ギターの録音などで使うときれいに録れる印象があります。

本作で扱うのは、「ダイナミック・マイク」用のプリアンプです。当然、ファンタム給電はできません。

XLR 仕様のケーブルは、「正相(hot)」、「逆相(cold)」、「グラウンド」の3つの導線からなっています。 「逆相」の位相は「正相」と逆になるようにします。 例えば、「正相」の信号が図 1 のような電圧のとき、「逆相」の信号は図 2 のような電圧になります。y=0 軸に対称な波形ということになります。

比較器U2Bのプラス端子5の電圧からマイナス端子6の電圧を引き算し、正であれば出力端子7の電圧を電源電圧にし、負であればほぼグラウンド電圧にします。

プラス端子5には (電源電圧V)✕(R16/(R14+R15+R16)) が入力され、マイナス−端子6にはインスツルメンテーション・アンプの出力電圧「level check」が入力されます。

出力電圧level checkの振幅が1.6Vを超えるあたりからLEDが点灯します(厳密に言うと明滅しているのですが人間の目には点灯しているように見えます。)。 人の声は予期せぬほどに大きくなることがあるため 上限は十分に余裕を持たせて1.6Vにしました。

比較器NJM2903Dの入力抵抗を計測したところ900kΩほどもありました。これだけ大きいとインスツルメンテーション・アンプの出力に影響はありません、

「V」と書かれた五角形同士は、配線で繋がれます。「V_bias」やlevel_check」についても同様です。

図8の回路図中の比較器の端子番号1-14と実物の端子番号の対応関係は図9を見て下さい。端子番号4がプラス電源(図8のタグV)、端子番号11がマイナス電源(図8のタグGND)です。 NJM074DとTL074L-D14-Tのピン配置は同じです。

カーブについてはおそらくAカーブの方が良いと思います。しかしRV1の5kオームについては手元にBカーブのものしかなかったので泣く泣くBカーブにしました。。

| 部品 | 値、品番 | 回路図面での記号 | 数量 | 備考 |

| 9V電池スナップ | BS-IC | BT1 | 1 | 代替品はBS-IR-150など |

| キャパシタ | 0.1u | C1,C2 | 2 | フィルム・キャパシタ |

| 22u | C3,C5 | 2 | 電解キャパシタ又は導電性高分子アルミ固体電解コンデンサー | |

| 10u | C4,C6 | 2 | 積層セラミック・キャパシタ | |

| 発光ダイオード | OSR5JA3Z74A | D1,D3 | 2 | 1mA程度の電流でも光るもの |

| ダイオード | 11EQS03L | D2 | 1 | 逆電圧10Vに耐えられて順電流100mA以上であれば何でも良い |

| XLRジャック・メス | MPJ-8004-3P | J1 | 1 | 「キャノンコネクタ・メス」ともいいます。 |

| 標準オーディオ・ジャック | MJ-185 | J2,J3 | 2 | 6.3mmモノラルジャック |

| DCジャック | MJ-40 | J4 | 1 | 2.1mm標準DCジャック |

| 抵抗 | 2.2k | R1,R2 | 2 |

|

| 1M | R3,R4 | 2 |

|

|

| 56k | R5,R6,R7,R8,R9,R10 | 6 |

|

|

| 10k | R11,R14,R17,R18 | 4 |

|

|

| 100 | R12,R13 | 2 |

|

|

| 4.7k | R15,R20,R21 | 3 |

|

|

| 33k | R16 | 1 |

|

|

| 100k | R19 | 1 |

|

|

| 可変抵抗 | 5kBカーブ | RV1 | 1 |

|

| 50kAカーブ | RV2 | 1 | Bカーブタイプはこちら | |

| スイッチ | 3Pトグルスイッチ | SW1 | 1 |

|

| オペアンプ | NJM074D | U1 | 1 | 代替品はTL074L-D14-T |

| コンパレータ(比較器) | NJM2903D | U2 | 1 |

|

なお、過増幅を恐れるあまり増幅率を下げ過ぎると、今度はノイズ対策上よろしくないので注意して下さい。

訂正・修正日:2025年02月24日

荻窪のおっちゃん