C-MOSを使ったオーバー・ドライブの製作例の本文

第三章の「回路集」に「C-MOSオーバー・ドライブ回路」を載せたところ意外と好評でした。真空管の歪みが好き過ぎてデジタル・シミュレータの音に満足できない人がまだまだ多いようです。しかも具体的な回路が知りたいという要望も寄せられました。前記「C-MOSオーバー・ドライブ回路」にも書きましたがC-MOSインバータを使ったオーバー・ドライブは、「ラッチ・アップ破壊」や「静電気破壊」といった脆弱性をはらんでおり、あまりお勧めしたくないエフェクターです…。しかし、問題を把握した上で、それでも敢えて作ってみたいという酔狂な人だけに向けて製作例を示してみたいと思います。「駄目でもともと」覚悟でお願いします。

製作される方々が見事に完成させること及びこのC-MOSオーバー・ドライブの歪を気に入ってくださることを祈っています!!!

荻窪のおっちゃん

製作される方々が見事に完成させること及びこのC-MOSオーバー・ドライブの歪を気に入ってくださることを祈っています!!!

- この作例の特徴

- ショットキー・バリア・ダイオードをC-MOSインバータの入力部に設けて、「ラッチ・アップ」防止を強化しています。C-MOSインバータ自身が保護用ダイオードを内蔵しているのですが、それらよりも順方向電圧降下が小さいリショットキ・バリア・ダイオードを使い安全性を高めています。

- 歪み回路よりも前にbass(低音) control回路を置いています。低音リッチなまま歪ませると高音を圧迫してグジャグジャな音になるので、そうならないように歪む前に低音をカットできるようにしています。

- 歪み回路よりも後にtreble(高音) control回路を置いています。高音部については歪んだ音から不快な高音部をカットする必要がありますので…。

- 深い歪を得るため回路を4.5Vで駆動します。今回使用するC-MOSインバータTC4069UBPは3~18Vに対応しており4.5V駆動で問題ないです。しかしオペアンプは通常4.5Vでの駆動は無理で、それなりのものを選ぶ必要があります。そこで3Vから駆動できるNJU7062Dを選定しました。

ちなみに、私の個人的C-MOSオーバー・ドライブ作例では電源電圧をレギュレータで9Vから3.3Vに降圧させるものもあります。他のエフェクターと電源電圧を揃えられる長所があるのですが回路が複雑になる欠点があり、ただでさえ、上述の脆弱性の問題で大変なのに回路を複雑にするのはいかがなものかと今回はレギュレータの採用は見送りました。 - オン・オフの切り替えは「機械式」を採用しています。前述同様に回路を複雑にしたくないので…。

- 回路を4.5Vで駆動すると書きましたが、実際は通常のエフェクター同様に9Vでも駆動できます。ただし歪が味気ないのでお勧めしません。

- 回路図 下に回路図を示します。

- TC4069UBPは6つのC-MOSインバータを有したICです。今回使用するのは2つだけで残りの4つは使用しません。使用しないインバータU2C〜U2Fは誤作動しないように入力部分をGNDに落とします。誤作動すると、無駄に電力を消費し、ノイズ源にもなります。

- 200pFのキャパシタC1は発振防止のためにあります。キャパシタC1が存在しなかった試作機ではgainを上げると発振してしまいました。そこで発振抑制のため色々な値のキャパシタC1を試した結果、この値以上で発振が止みました。C1の値を上げすぎると音色が鈍くなるのでむやみに上げ過ぎないことも大切です。

- 10kΩの抵抗R5はtreble(高音) controlのためにあります。もしもこの抵抗がなかったら、後続のtreble controlの可変抵抗RV4が全く効かなくなります。

- 部品表 下に部品表を示します。

- 部品説明

- 入力部のオーディオ・ジャック(J1) 入力部のオーディオ・ジャック(J1)は6.3mmステレオ・ジャックです。スイッチとして利用するためにステレオ・タイプを利用します。モノラル・プラグを差し込むとプラグのスリーブ部(S)とリム部(R)が電気的につながりスイッチが入ります。使っても良いプラグはモノラルだけです。ステレオ・プラグを差し込んでもスイッチが入りません。私は入手性の良さと非絶縁性からMJ-187を使用することにしました。図1の回路図中のジャックの端子番号と実物の端子番号T,R,Sの対応関係は図2を見て下さい

- 出力部のオーディオ・ジャック(J2) 出力用のジャック(J2)は6.3mmモノラル・ジャックです。私は入手性の良さと非絶縁性からMJ-185を使用することにしました。図1の回路図中のジャックの端子番号と実物の端子番号T,Sの対応関係は図3を見て下さい

- オペアンプ(U1A,U1B) オペアンプ(U1A,U1B)はNJU7062Dを選択しました。NJU7062DはC-MOSオペアンプが2つ入ったICです。3Vから駆動可能な上に、いわゆる「レールtoレール」(出力電圧が低い方はグラウンド電圧から高い方は電源電圧まで対応している)機能も持っています。

- キャパシタ(C1〜C11) キャパシタとはコンデンサのことです。深い歪を得るため電源電圧は4.5Vにしましたが、通常のエフェクターと同様に電源電圧9Vにも対応可能とするため、キャパシタの耐圧電圧を9V以上にしました。しかし世に出回るほとんどのキャパシタの耐圧電圧は9V以上なので、 あまり気にしなくても良いと思います。

- ダイオード(D1〜D6) ダイオード(D1〜D4)はC-MOSの「ラッチ・アップ」防止のためのショットキ・バリア・ダイオードです。

- 可変抵抗(RV1〜RV4) 可変抵抗RV1についてはAカーブのものでもBカーブのものでも好きな方で良いと思います。

- 3回路2接点のオルタネート・フット・スイッチ(SW1〜SW3) 図1の回路図ではスイッチが3つ存在しますが、実際はこの3つのスイッチ(SW1〜SW3)が一つになった3回路2接点のオルタネート・フット・スイッチを使います。スイッチの切り替えで3つが同時に切り替わります。オルタネート・タイプは押すごとに接点が切り替わります。

- C-MOSインバータ(U2A〜U2F) C-MOSインバータはTC4069UBPです。入手性が良く、アンバッファー・タイプなのでこれを選びました。バッファー・タイプだとアッという間に壊れます。必ずアンバッファー・タイプにしてください(ちなみに末尾のUBPのUBはunbufferの意味です。)。図1の回路図中の比較器の端子番号1-14と実物の端子番号の対応関係は図11を見て下さい。端子番号14がプラス電源(図1のタグV)、端子番号7がマイナス電源(図1のタグGND)です。

- ICソケット 前述したとおりC-MOSインバータは「ラッチ・アップ破壊」や「静電気破壊」といった脆弱性ゆえに壊れる危険性があります。壊れたら新しいものと取り替えるので、C-MOSインバータはICソケットを介して基板に取り付けます(なんだか真空管アンプの真空管交換に似ていますね…。)。

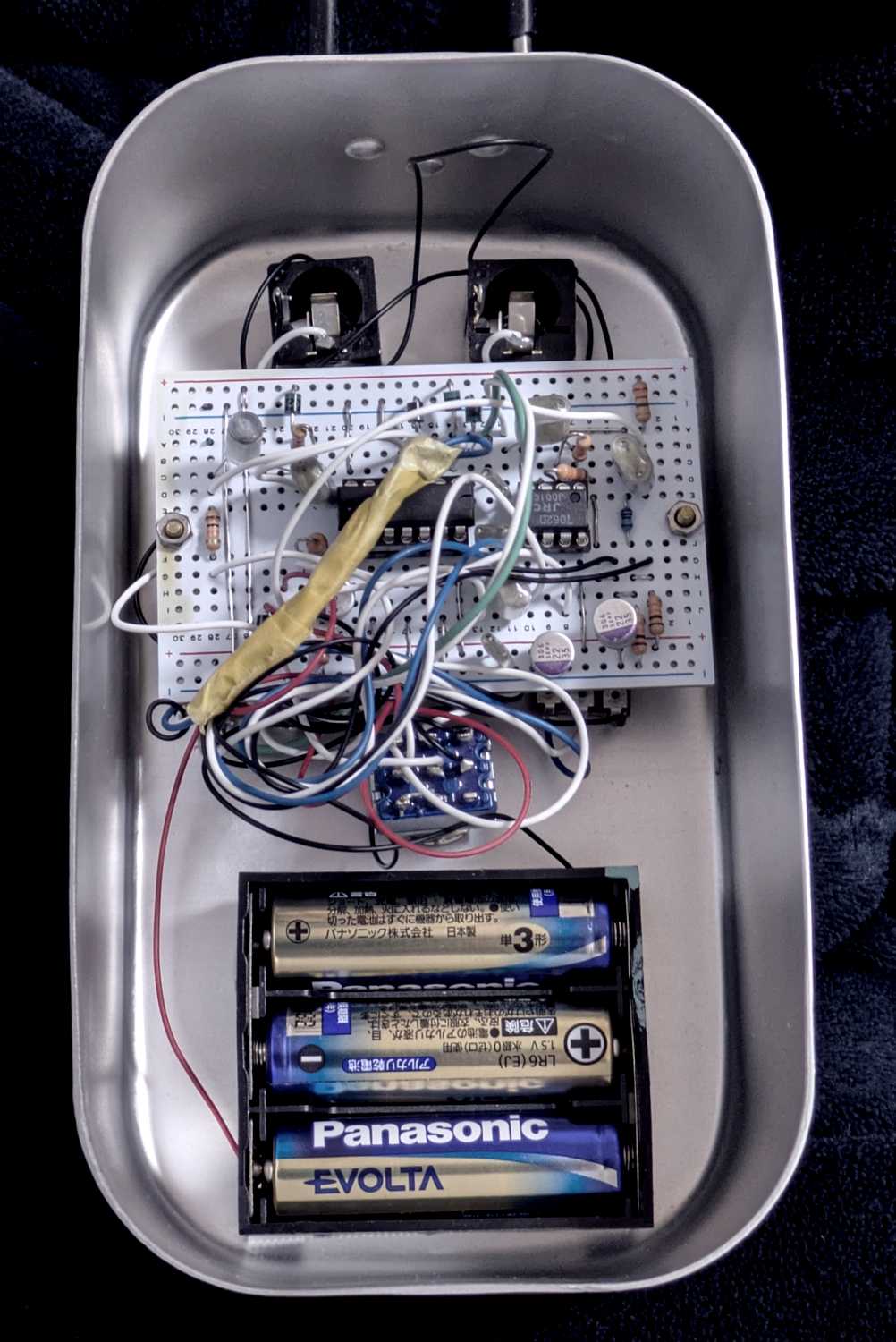

- 組み立て 図1の回路図をもとに基板に回路を組んでケースに組み込めば完成です。

- 使い方 電源電圧は4.5Vなので1.5V乾電池を3本電池ボックスに入れます。電源は入力部にプラグを差し込むと入ります。フット・スイッチをカッチとなるまで押すと、エフェクト音とダイレクト音が交互に切り替わります。トゥルー・バイパス方式なのでダイレクト音は全く加工されず出てきます。もしダイレクト音にノイズが乗るようなら「シールドの不具合」と「エフェクト回路の発振に伴う電磁ノイズ」のいずれかをまず疑ってください。

- 脆弱性について 「ラッチ・アップ破壊」や「静電気破壊」 といった脆弱性をさんざん指摘してきたので敷居の高さを感じるのではないでしょうか…。確かにそのとおりなのですが、「製作時、静電気に気をつける」、「C-MOSインバータの入力部にショットキ・バリア・ダイオードを入れる」、「C-MOSインバータにはアンバッファー・タイプを使う」、「ハンダ付けが終わってからC-MOSインバータをソケットに取り付ける」の4つのポイントをきっちり守れば成功する確率は大いに上がります。

- その他

- ボリューム用ノブは使用する可変抵抗の軸径及び長さに応じた寸法のものを選ぶ必要があります。ついつい見た目重視で寸法を見ずに買ってしまいがちですが、後で後悔しないようにしっかり確認しましょう。

- レタリングには百均ショップ「セリア」で手に入れたフィルム製デザインシールを使いました。紙製シールはもちろんフィルム製までもが安くで手に入る最近の百均ショップはすごいですね!ただ、商品の入れ替わりが激しく良さそうなものはアッという間になくなるので、普段から気をつけておいて使えそうなものを見つけたら躊躇せず購入しておくのが良いでしょう。

- C-MOSインバータICのTC4069UBPは消耗品です。寿命がきたらICソケットから外して新しいものに交換してください。さいわい、このICは安価です(2025年3月現在、1つ30円(税込))。その上、入手性も良いです。しかし日本製ICの廃版が相次いでいるので、そのうち手に入らなくなるかもしれません。今のうちに買っておきますかね…。

- C-MOSインバータICのTC4069UBPはピン配列が同じC-MOSインバータICのTC74HCU04APに置き換えられることが多いです。TC74HCU04APの方が電源電圧の上限が6VとTC4069UBPより低いのですが、本作のように4.5Vで駆動させるのならば問題ありません(しかし9Vで駆動するのならばTC74HCU04APは全く使えません)。それでTC74HCU04APの音なんですが、悪くはないものの歪が浅く物足りない感じです。好きになれなかったので私は採用しませんでした。…何だか真空管アンプの真空管選びみたいになっていて面白いですね。

- 動作原理などでわからないことがあるときは「C-MOSオーバー・ドライブ回路」を参照してください。

| 部品 | 値、品番 | 回路図面での記号 | 数量 | 備考 |

| 電池ボックス 単3×3本 | BH-331-3A | BT1 | 1 | 単3用でも単4用でも良い |

| キャパシタ(コンデンサ) | 200p | C1 | 1 | スチロール・キャパシタ。耐圧9V以上 |

| 0.0047u | C2,C8,C10 | 3 | フィルム・キャパシタ。耐圧9V以上 | |

| 0.1u | C3,C4,C5,C6 | 4 | フィルム・キャパシタ。耐圧9V以上 | |

| 22u | C7,C9,C11 | 3 | 電解キャパシタ又は導電性高分子アルミ固体電解キャパシタ。耐圧9V以上 | |

| ショットキー・バリア・ダイオード | 11EQS03L | D1,D2,D3,D4 | 4 | 順方向電圧降下の小さいショットキ・バリア・ダイオードならば何でも良い |

| ダイオード | 11EQS03L | D5 | 1 | 逆電圧10Vに耐えられて順電流100mA以上のダイオードであれば何でも良い。ただし、ツェナー・ダイオードは除く |

| 発光ダイオード | OSR5JA3Z74A | D6 | 1 | 1mA程度の電流でも光るもの |

| オーディオジャック | MJ-187 | J1 | 1 | 6.3mmステレオ・ジャック。非絶縁タイプが良い |

| MJ-185 | J2 | 1 | 6.3mmモノラル・ジャック。非絶縁タイプが良い | |

| 抵抗 | 100 | R1 | 1 | |

| 1M | R2,R6 | 2 | ||

| 100k | R3 | 1 | ||

| 4.7k | R4 | 1 | ||

| 10k | R5,R10,R12,R13 | 4 | ||

| 2.2M | R7 | 1 | ||

| 33k | R8,R9 | 2 | ||

| 2.2k | R11 | 1 | ||

| 可変抵抗 | 1M | RV1 | 1 | AカーブでもBカーブでも良い |

| 250kA | RV2,RV3,RV4 | 3 | Aカーブのものが良い。入手できないときはBカーブでも良い | |

| 3回路2接点のオルタネート・フット・スイッチ | FK3LP20B2C3M1QES-5 | SW1,SW2,SW3 | 1 | 3つのスイッチが一つになったもの。スイッチの切り替えで3つが同時に切り替わる。モーメンタリー・タイプは不可! |

| オペアンプ | NJU7062D | U1 | 1 | 3Vから駆動可能なもののみ |

| C-MOSインバータ | TC4069UBP | U2 | 1 | アンバッファー・タイプしか使えないため、これを選択 |

| 14ピンICソケット | 2227MC-14-03 | 1 | C-MOSインバータ用 | |

| 8ピンICソケット | 2227MC-08-03 | 1 | オペアンプ用 | |

| ボリューム用ノブ | ABS-28 | 4 | 使用する可変抵抗の軸径及び長さに応じた寸法のものを選ぶ必要がある |

部品表

図1の回路図中のオペアンプの端子番号1-8と実物の端子番号の対応関係は図4を見て下さい。端子番号8がプラス電源(図1のタグV)、端子番号4がマイナス電源(図1のタグGND)です。

キャパシタC7,C9,C11には極性があるので、要注意です。

ダイオード(D5)は電源の極性を間違えたときに電流を遮断するためのものです。

LED(D6)はエフェクトのオン・オフを示すために使います。LED(D6)は1mA程度の電流でも発光可能なものを選びます。

図1の回路図中のダイオード(D1〜D6)のアノードとカソードの端子特定は下の図5〜7を参照して下さい。

可変抵抗RV2〜RV4についてはAカーブのものが望ましいですが、入手できないときはBカーブでも問題ないです。

ピンはペンチで折り取り去ってください。図1の回路図中の可変抵抗の端子番号1-3と実物の端子番号の対応関係は図8を見て下さい。

押している間だけスイッチが切り替わるモーメンタリー・タイプを使用してはいけません。

図1の回路図中の比較器のスイッチSW1〜SW3と実物の端子番号の対応関係は図10を見て下さい。

先述しましたが、使用しないU2C〜U2Fが誤作動してノイズを発生しないように入力用の端子にマイナス電源の電圧GNDをかけます。

静電気にとても弱いので、保管時はアルミ・ホイールで包んでください。製作は静電気のなさそうなところ(金属板の上など)で行ってください。トラブルで壊してしまう可能性が高いので、予備のものを購入しておくことをオススメします。

オペアンプもトラブル対応できるようにICソケットを介して基板に取り付けてください。

ハンダごての熱と静電気からICを守るため、ICはICソケットを基板にハンダ付けした後、ソケットにはめ込んでください。

オーバー・ドライブはノイズを増幅させてしまうエフェクターなのでノイズ対策をしなくてはいけません。ケースを金属製とし、ケースとGNDを電気的につないでケース全体をシールドします。 部品表にあるようにステレオ・ジャックJ1を非絶縁型のMJ-187としたりモノラル・ジャックJ2を非絶縁型のMJ-185にすれば、金属製ケースとGNDは自動的に電気的に連結されシールドできます。

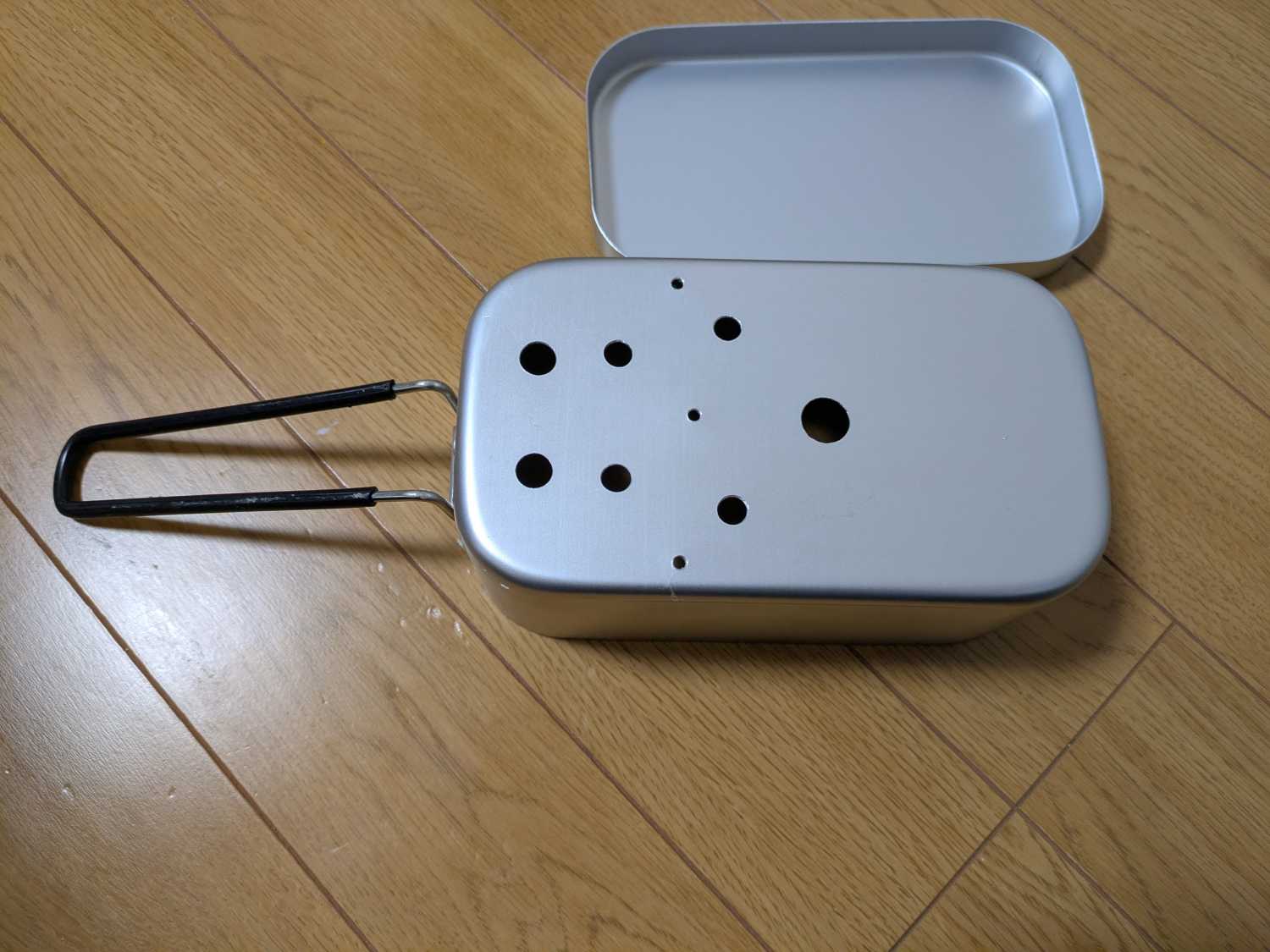

私の作例ではメスティン(飯盒)をケースにしました。ダイソーの1.5合メスティンを使いたかったのですが店になく、アマゾンで下の写真のメスティンを注文して加工しました。

gainを上げると歪が増加します。volumeを上げると音量が増加します。volumeはエフェクト音とダイレクト音の大きさが同じになるように調整するのが基本です。しかし最近はブースター的に使うことも多く、この基本を忠実に守る意味はないでしょう。

トーンをコントロールするbass, trebleはブースト・タイプでなくカット・タイプです。左に回し切ると限界までカットされ、右に回し切ると全くカットされません。

荻窪のおっちゃん